Contents

Lo chef: Knut Hamsun

Quartogenito norvegese, 1859. Lavori sparsi in America mentre inizia a scrivere. Nel 1877 la prima opera, nel 1898 un tentativo di nozze poi scaduto nell’infelicità. Ci riprova nel 1909, e la seconda moglie Marie gli rimarrà accanto fino alla fine. Hamsun scrive indisturbato, sia nella tenuta a Larvik nel sud della Norvegia, sia durante viaggi che mantiene spartani di proposito. Filotedesco durante la WW2, accusato per collaborazionismo alla fine della guerra e messo a tacere in un manicomio fino al 1948. Muore poco dopo, nel 1952.

Fame è semi-autobiografico, ed è riuscito dove le analoghe opere figlie dell’ingegno del protagonista all’interno del libro hanno invece fallito: l’autore diviene famoso, acclamato. L’eterno girovago, che diviene archetipo in Fame, è ricorrente nelle opere di Hamsun.

Il cameriere

Ce ne sono svariati, qualcuno stagionale, altri ben noti. Fame è un classico, di pubblico dominio da tempo, quindi il cameriere poco conta. Conviene molto di più sbirciare verso le cucine. Lì c’è il traduttore, che sceglie il piatto. Il mio piatto è di Ervinio Pocar, il cameriere Adelphi. Sappiamo che chi serve un classico non ha di solito troppi meriti, ma Adelphi ha scelto bene: un azzurro opaco per la copertina, un uomo solo in quadro rettangolare. Sorride, se ne va.

Impiattamento

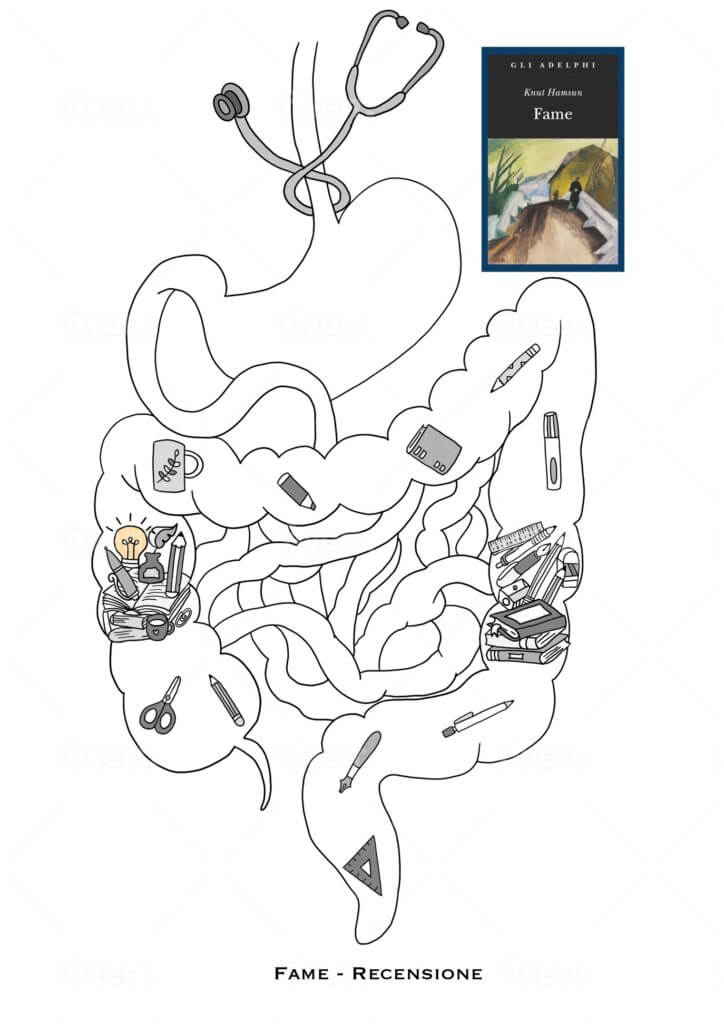

Un po’ ci rimaniamo male, ma sapevamo benissimo cosa aspettarci. Niente abbuffata, oggi, perché lo chef ha preparato un concetto, di certo sorridendo nel coglierne egli stesso l’ironia: la fame.

Nel piatto c’è solo un cubetto gelatinoso, grigio, e nonostante sia un capolavoro di fine ottocento è già cucina molecolare. Il piatto è enorme, sproporzionato rispetto all’edibile, rimarca la fame che ci rimarrà in pancia.

Sapore

Primo e ultimo boccone. Ignoriamo la consistenza, perché il sapore è soverchiante. Cosa diavolo ci hanno messo dentro? Allucinante, pregno di tautologie comportamentali del protagonista che non portano a niente se non al vagare, disperato, per le strade di Christiania (Oslo, per noi). Onirico, in più punti. Ci piace, all’inizio, perché la protagonista indiscussa, la Fame, filtra in modo lucido i pensieri di un vagabondo, il cui unico merito è prendersela col mondo.

Un Dio da ringraziare in ginocchio quando concede sprazzi di ispirazione, e da bestemmiare a denti stretti quando la Fame alimenta i suoi deliri creativi, portandolo all’ossessiva ricopiatura di date su fogli e alla perdita di un lavoro a lungo termine.

Poi la fame si prende un altro frammento dell’Hamsun-protagonista, lo porta dalla vergogna per l’accattonaggio all’astio acido verso chi sta bene, mentre lui dorme sul duro e cerca disperato di vendere un articolo per dieci corone. Il sapore del libro è angosciante, anestetizza la lingua e ci lascia lì, la bocca chiusa, lo sguardo sulla tovaglia.

Consistenza

Densa. Non stopposa, è la penna di un esperto, né stomachevole, perché i deliri del personaggio pur avendo la medesima, affamata matrice, si concretizzano in situazioni diverse e progressivamente degradanti. Persino l’amore, verso la fine del libro, è filtrato dalle conseguenze (economiche, soprattutto) della fame. Il romanzo non ha un crescendo in termini di tensione, ci si limita a sprofondare. La forma di monologo pressoché continuo non rende facile masticarlo, ma è un boccone che sarebbe follia sputare via. Non è l’adrenalina che tiene incollati alle pagine, ma una torbida bellezza, che schianta il cuore per quanto è cruda. Il momento peggiore – emotivamente – è stato per me quando, poco prima di deglutire il boccone, il protagonista approfitta di un furto indiretto per mangiarsi una bistecca, poi vomitata via, tra le dita la propria alopecia causata dalla malnutrizione.

Retrogusto

In bocca ci rimane il mondo, altroché retrogusto: la spiralizzazione ossessiva di un’angoscia che mai finisce, uno struggersi abissale che solo in parte viene alleggerito da un amore tardivo, sbocciato alla fine della storia. Mai il romanzo in questa fase scade in cliché smielati, né il rapporto con la donna dal fantasioso nomigliolo di Ylajali diviene famelico o crudo. Ironicamente, è un libro che quando ingoiato ti chiude lo stomaco.

Digeribilità

Come molti classici, non troppo facile. Lo stile è lontano dalla modernità, la forma di monologo ossessivo lo rende pesante allo stomaco. Si sa quando ci si siede al ristorante, però: Fame non è uno scritto piatto, commerciabile con facilità, no. Fame ricade brutalmente nella definizione di Eco dei lettori forti: se leggi un libro del genere non cerchi un turbamento emozionale superficiale, da scrollare via, no, ne esci sconvolto, e nel locale ti siedi per quello. Adelphi ci chiede se vogliamo un digestivo, magari qualcosa di meno esistenziale, ma paghiamo in silenzio e torniamo in città, consapevoli che qualcuno, da qualche parte, si pone le stesse domande del protagonista.

Peristalsi

Fame è attuale, fin troppo. Se nell’800 il piatto vuoto era comune e forse giustificabile, oggi non lo è. So che è banale da dire, italico il mio evidenziare un problema e non proporre soluzioni, ma è così. Con la differenza che la Fame di oggi difficilmente si accompagna al dubbio sul consacrarsi o meno alla scrittura, la Fame d’oggi è a braccetto con una povertà imposta e dipendente dalla mancata istruzione. Nel chiudere il libro, angoscia a parte, ho sentito gratitudine, perché io non devo mordermi le dita per tenermi sveglio; e anche alla fine del romanzo, salpando via da Christiania, sembra che la Fame sia lì, in poppa, pronta a offrire un altro legnetto da masticare.